开云app:

重庆谈判期间,国共两党领袖、蒋介石在一次酒会上共庆抗战胜利。(资料图片)

1945年10月10日,国共双方在张治中公馆桂园客厅签署《政府与代表会谈纪要》,即“双十协定”。(资料图片)

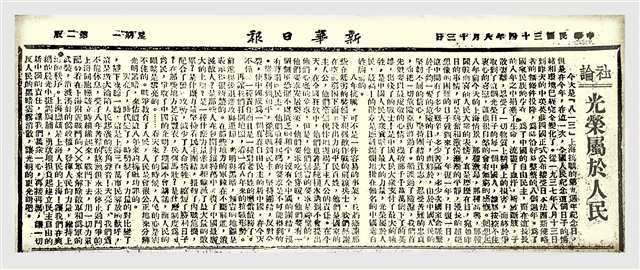

1945年8月13日,《新华日报》发表社论《光荣属于人民》。(西南政法大学新闻传播学院供图)

一个政党,只有始终站在人民的立场上,始终维护国家民族的根本利益,始终为民族的光明前途而奋斗,不管是在战场上还是在谈判桌上,才会真正受到人民的拥护和支持。

歌乐山南麓,绿树成荫,掩映着一处抗战时期修建的建筑群。这里曾是林森的官邸,故作“林园”。

1945年8月28日,飞抵重庆,蒋介石在此设招待宴会,就此拉开重庆谈判的序幕。

《认清当前的局势》《中国能否取得和平》《全国人民要和平,拥护先生争取和平的主张》《新华日报》以消息、社论、读者来信等多种形式,多角度、多层次报道了重庆谈判及其相关内容。

循着这些墨迹,记者参访了相关旧址、博物馆等,再一次走近历史,还原国共双方这一场斗智斗勇大博弈的面貌。

“重庆谈判,是从1945年8月29日开始的,共计谈了43天。”重庆市委党史研究室征研二处处长黎余介绍。

1945年8月28日,飞抵重庆后,蒋介石在林园设晚宴,欢迎了一行。《新华日报》曾报道:和蒋介石“曾相继致辞,并几次举杯互祝健康,空气甚为愉快。”

次日,谈判就在位于中山四路65号的桂园正式举行。桂园,曾是张治中的公馆。重庆谈判期间,张治中将其拿出来,作为谈判的主要场地之一,以及办公、会客之地。

如今,作为全国重点文物保护单位,这里正以文物本体及大量历史照片、史料文件、珍贵文物等,向观众生动、鲜活地讲述着那段历史。

“认真参观完桂园及其展览,我们大家可以了解到重庆谈判的历史全貌。”黎余介绍道。

1945年8月14日、20日、23日,蒋介石虽接连发三封电报,邀请赴重庆谈判,但他认为不会成行。因此,基于对形势的错误判断,他对国共谈判的具体方案并没有认真准备。

当等人飞临重庆时,蒋介石才组织召开会议,研究跟的谈判方案,确定了“在政治上可以宽容,对军事不稍迁就”的原则,并指定张群、王世杰、邵力子、张治中四人为政府代表,要求他们不简单拒绝提出的谈判条件,但须依照以下三条原则

不得以现在政府法统之外来谈改组政府问题,即其所谓召开党派会议讨论国是,组织联合政府也。

“这三条原则,实际上的意思就是要统一政令、军令,且政令、军令都要掌握在手里。说到底,这就是要满足的一己私利。”黎余说。

相反,中国对谈判表现出了极大诚意。1945年9月3日,周恩来将根据意见修改的十一条意见提交给了政府代表,主要内容有:确定和平建国方针,承认各党各派的合法平等地位,承认解放区部队及地方政权在抗日战争中的功绩和合法地位等。

“为在和平、民主、团结、统一的基础上建设独立、自由和富强的新中国,意见中还表示,拥护蒋介石在全国的领导地位。”黎余称。

即便如此,1945年9月4日,政府代表根据蒋介石拟定的答复要点,书面回复代表,只接受和平建国、承认党派合法平等、结束党治等,基本同意召开政治协商会议,但对于承认解放区人民政权合法地位却坚决不同意,对军队编组问题也有诸多限制。

如,在承认解放区人民政权合法地位的前提下,解放区的省、县行政人员,或自下而上根据民选结果由国民政府任命,或由推荐人员请国民政府核委;

在公平合理地整编全国军队的原则下,中国愿将所领导的人民军队按照与军队1比6的比例,缩编为24个师或少至20个师,并将南方8个地区的军队撤退到苏北、皖北及陇海线以北地区。

“对此,方面不但不让步,反以政令军令统一为借口,一再要求放弃地盘,交出军队。”黎余说。

绿树掩映,人头攒动走进红岩村,操着天南地北口音的游客来到中央南方局暨八路军驻重庆办事处旧址,观看红色展览、聆听红色故事重温那段峥嵘岁月,接受精神洗礼。

旧址的第三层阁楼,是机要科,因空间狭窄,被当年的工作人员戏称为“鸡鸭行”。“鸡鸭行”东端,陈列着两部秘密电台。

“在这里,运筹帷幄,通过秘密电台与延安保持着密切联系。这里的秘密电台因此见证了谈判期间国共边谈边打的历史。”红岩革命历史博物馆规划处处长、副研究馆员叶维维称。

1945年9月5日,就在谈判期间,便在广东集中1个军2个师的兵力,向华南抗日武装发动进攻。

1945年9月8日,代表团向延安发报说:“由于双方在解决具体问题上答复相距甚远,所以自五日以后已经三天未继续谈了”“()表面上招待很好,天天有人出来请宴会在社会上造成一种政府力求团结的气象,实际上对一切具体问题不放弃削弱我、以至消灭我的方针”。

由此可见,蒋介石在政治、军事上的双管齐下,是想以强大的压力,逼中国就范。

1945年8月中旬,在蒋介石授意和日伪军队的接应下,军第二战区司令长官阎锡山就令其第十九军军长史泽波率军从临汾、浮山、翼城侵入晋冀鲁豫解放区,企图以此为突破口,进占华北各大城市、铁路干线和战略要点。

对此,指示晋冀鲁豫军区司令员、政委:“乃心腹之患,必须坚决彻底全部歼灭之。”

1945年9月10日,、指挥晋冀鲁豫军区主力部队及地方部队3万余人,对侵入解放区的军阎锡山部开始自卫反击,上党战役正式打响。

1945年9月14日,张澜等邀请国共两党谈判代表到特园进行斡旋性商谈,他质问代表:重庆在谈,山西在打,岂不贻笑天下?蒋先生不感到难堪吗?阎锡山怎么不给老蒋一点面子呢?

1945年9月12日,胡宗南、孙连仲的部队,也在河南集中20万人,沿平汉线进攻解放区。

“不过,让没想到的是,上党战役进行了一个多月,我军歼灭阎锡山所部3.5万人,有效遏制了军对我解放区的进攻,直接配合了谈判。”叶维维说,重庆谈判就是在这种“边谈边打”的状态下进行的。对中国来说,“谈”和“打”都是为实现人民和平的愿望,是为保护人民抗战胜利的果实。

“重庆谈判,确实是一场极其复杂而艰苦的斗争。”黎余说,从1945年9月12日起,涉及解放区和军队整编的问题,双方在谈判中的斗争十分激烈。

在军队问题上,代表认为,在抗战中做出了重大贡献的120万人民军队,在裁减后至少应整编为48个师,仍驻当时的解放区。但方面,坚持军队最高限额不能超过12个师,其驻地应由政府确定。

在解放区问题上,代表要求承认19个解放区建立的民选政府。而方面拒绝就这样的一个问题进行讨论,翻来覆去强调蒋介石的“政令军令统一”。

经过8次会谈,国共双方仍因意见十分悬殊,无法在核心问题上达成共识。方面指责是“割据地盘”。方面则严正指出,方面自高自大,视为被统治者,不愿平等对待。

代表在致延安的党中央电文中说:“中国虽已做到仁至义尽之重大让步,但因政府之坚持反民主、反团结方针,已经遭遇到困难。”

“然而,就在谈判陷入胶着状态时,美苏两个大国在重庆谈判中发挥了各自的影响力。”黎余称。

当时,美国舆论对蒋介石进行了严厉批评,对美国政府的对华政策表示了怀疑,让蒋介石十分担心美国会做出对不利的政策调整。

在华北,解放区军民更是严阵以待,对进犯的军予以迎头痛击,展示了中国强大的军事力量和广泛的群众基础。

谈判久拖未决,还引起了派及社会各界的不满,也使内部的不同声音日益加大。

“后来,曾指出,让蒋介石顾忌的重要的因素,包括解放区的强大,大后方人民反对内战,以及国际形势的大势所趋。”黎余说。

1945年9月25日,代表召集参政会午宴,宴请周恩来、王若飞及派人士张澜、沈钧儒、黄炎培等。会上,张群主动向周恩来表示:国共应尽快恢复谈判。

1945年9月27日上午,重庆谈判得以重启。当天,《新华日报》以极为醒目的标题《中国需要和平建国》,全文刊发了答路透社记者问。

文中,在回答“准备作何让步以求得协定”时,指出:“在实现全国和平、民主、团结的条件下,准备作重要的让步,包括缩减解放区的军队在内。”

与《新华日报》的报道形成鲜明对比的是,这一天,中央机关报《》则在版面最下角,以极小的篇幅刊发了国共“继续商谈”的消息,透出了一种不情不愿的无奈心态。

关于军队整编问题,方面表示愿意将军队缩编至24个师,至少20个师。方面表示,这个数目可优先考虑。双方还同意另设军队整编小组,专门讨论军事问题。

关于解放区的问题,国共双方都意识到,无法达成协议,就从另一方面代表着在事实上维持现状。

此外,关于政治会议和问题,双方也进行了商谈,在相互让步的基础上,取得了一定成果。

1945年10月10日,在历经一个多月的艰苦谈判后,国共双方正式签署了《政府与代表会谈纪要》,即“双十协定”。

“一个政党,只有始终站在人民的立场上,始终维护国家民族的根本利益,始终为民族的光明前途而奋斗,不管是在战场上还是在谈判桌上,才会真正受到人民的拥护和支持。”黎余说,重庆谈判,是以为主要代表的中国人给我们留下的宝贵财富,是激励我们奋勇前进的强大精神动力。